今日は応急危険度判定士の更新講習を受講しました。

ボランティアで被災した建物の危険度を判定する活動で建築士の社会貢献の一つです。

私が一級建築士になってから発生した震度7以上の大地震は、H16年の新潟県中越地震、H23年の東日本大震災、H28年の熊本地震、H30年の北海道胆振東部地震、R6年の能登半島地震がありますが、いずれの地震でも地域の、場合によっては全国の判定士が活動しました。

5年に1回程度震度7の大地震が発生し、震度6を含めると数年に1度は発生しています。

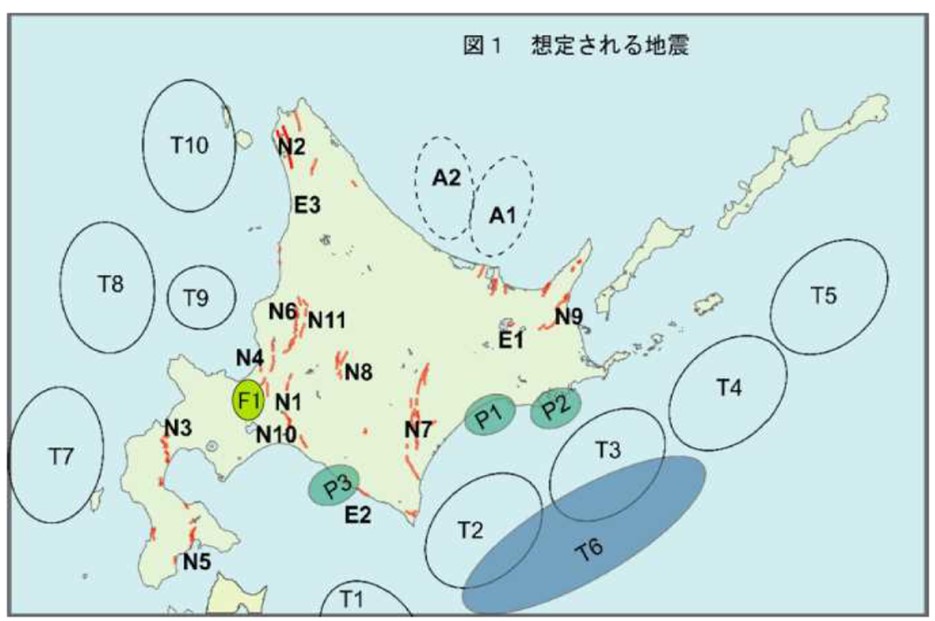

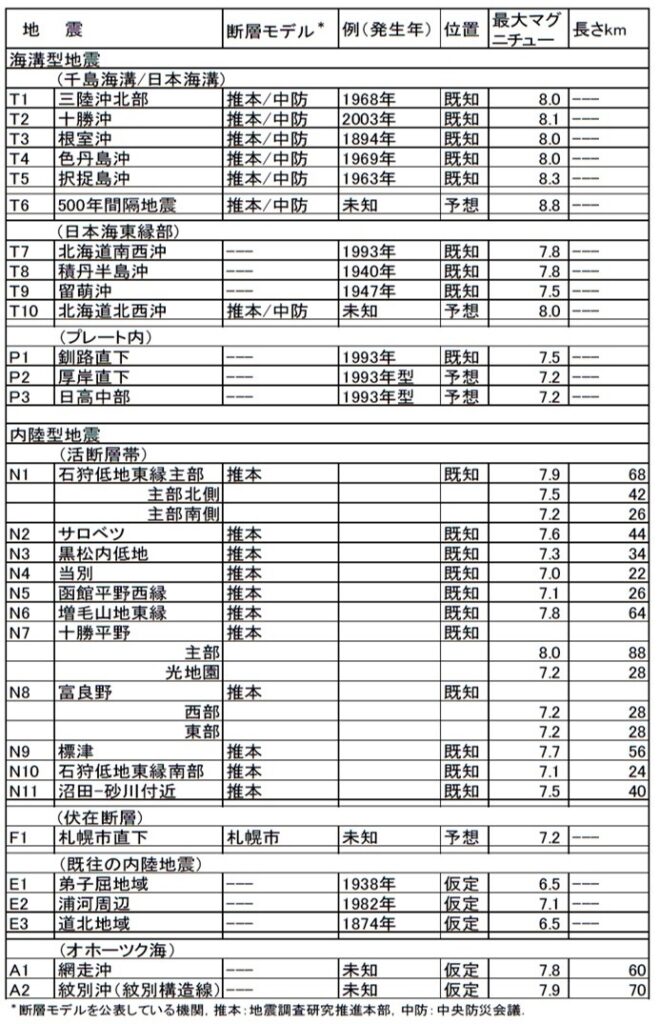

北海道地域防災計画(地震・津波防災計画編)で想定されている地震モデルは下図・表の通り。

T6の道東太平洋側の500年間隔地震は既に約400年経過しているので、ある程度切迫性があるとのこと。

いつ大地震が発生しても不思議ではないので、準備を怠らないことが大事なのでしょう。

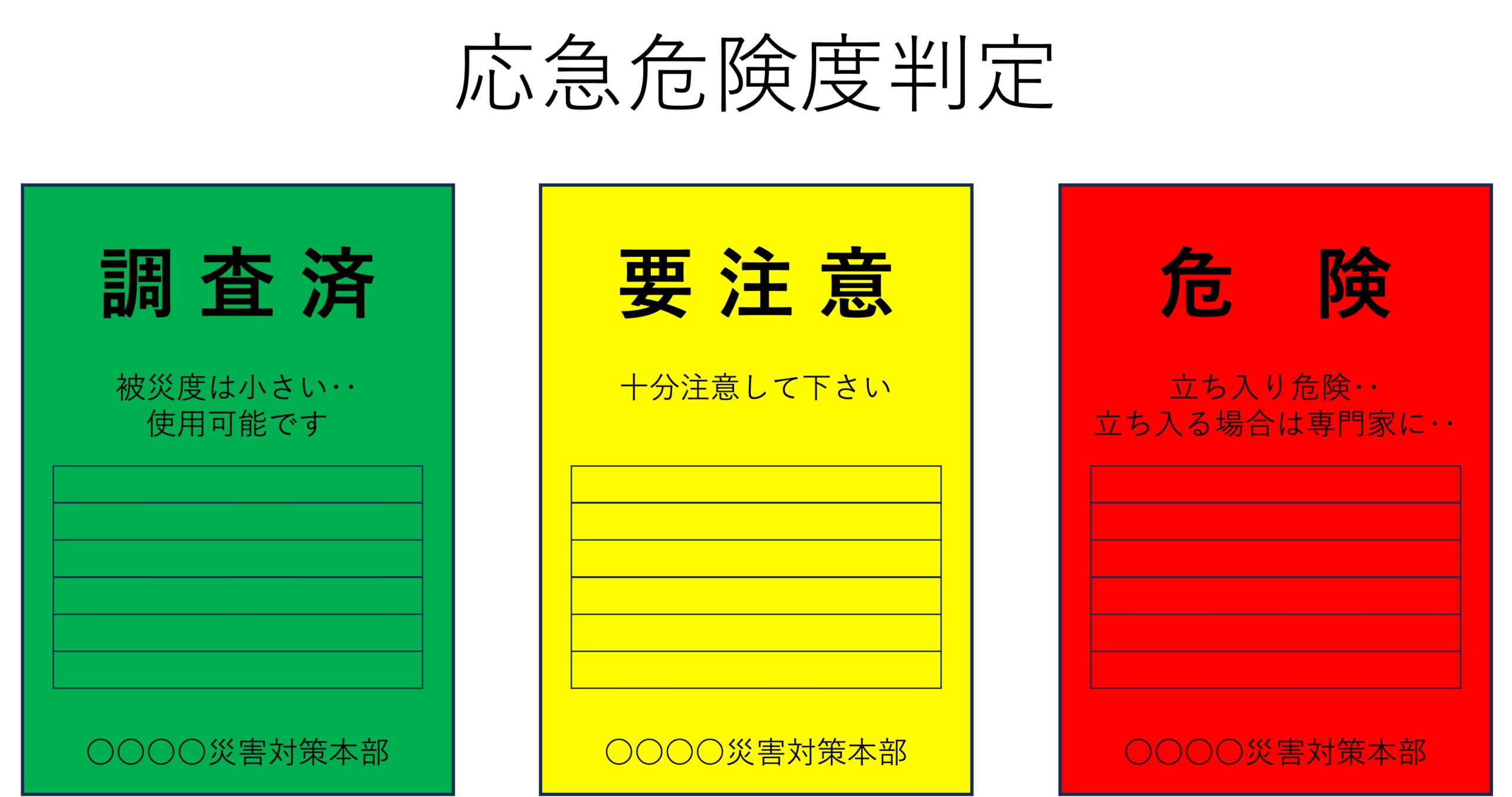

応急危険度判定は災害直後に建物の当面の使用の可否を判定し、二次災害を防止するものです。

スケジュール的には災害後数日から10日前後の応急的な活動で、次の段階として被災度区分判定があります。

被災建物を長期間、継続して使用できるか、補強の要否など判定するもので、日本建築防災協会が発行している「震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針」に基づいて行われます。

平成30年に資格保有したのですが、有効期限の5年を過ぎてしまいました。失敗・・・。

講習会について調べてもR5年度以降実施せれている気配がない。

あまり活動がないのかもしれませんね。

それよりも被災者が必要とするのは罹災(りさい)証明なのでしょう。

災害に係る住家の被害認定は内閣府に基準等がありますが、被災者生活再建支援法等による被災者への各種の支援施策として行政が主体的に実施するもののようです。